[독이 된 녹색, 친환경의 배신: 숲이 위험하다⑨]

산림청의 임도 밀도 주장 틀렸지만…우리나라 임도, 부족한 것은 사실

임도는 산림재해 등 여러 가지 생태적 문제 안고 있어

다만, 임도 없이는 산림 문제에 개입 못해…지양해야 하지만 필수불가결

판정결과, '절반의 사실'

지난해 8월 경남 창원 쌀재터널 근처 야산에서 일어난 산사태를 두고 환경단체와 산림청 간에 첨예한 의견 대립이 벌어졌다.

환경단체는 산사태의 주요 원인이 임도라고 지적했다. 이들은 급경사지에 개설된 임도가 산림을 파괴하고 산사태를 유발한다고 주장하고 있다.

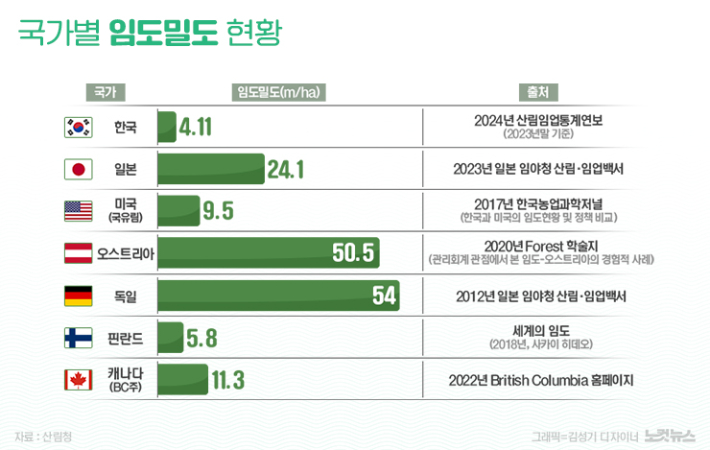

반면 산림청은 임도가 오히려 숲을 보호하는 데 필수적이라고 반박했다. 산림청은 한국의 임도 밀도가 외국에 비해 현저히 낮다는 점을 들어 임도 확대의 필요성을 강조하고 있다.

우리나라 임도는 정말로 부족하나

지난해 10월 국회 환경노동위원회 국정감사에서는 임도 확충 필요성을 두고 새로운 의문이 제기됐다. 일부 국회의원들은 한국의 임도 밀도 측정 기준이 다른 나라와 달라 실제로는 임도가 부족하지 않을 수 있다는 가능성을 제시했다.

당시 윤미향 의원은 "대다수 해외 임도의 밀도는 우리나라처럼 산림청에서 인정하는 도로만 계산한 것이 아니"라며 "국도·공도 등 사유도로를 포함하고 있는 것으로 확인됐다"고 주장한 바 있다. 그러면서 "각 국가에서 검증받지 않은 수치임을 확인했다"고 덧붙였다.

오스트리아 농림부가 지난해 발표한 '오스트리아 산림 보고서 2023(Austrian Forest Report 2023)'을 보면 오스트리아는 임도의 총 길이가 15만km로 45m/ha(헥타르)의 임도가 있다고 밝히고 있다. 산림청이 CBS노컷뉴스에 답변한 50.5m/ha와는 차이가 있다.

또한 우리나라와 달리 일본의 경우 '2018년 산림·임업백서'에서 "임도에는 20톤 적재트럭과 일반차량의 통행이 가능한 도로도 포함된다"라고 밝히고 있다.

일본 임야청이 제공한 예시 사진을 보면 산에 위치한 일반 도로가 임도에 포함된 것을 확인할 수 있다.

이에 대해 산림청에서 임도관련 업무를 총괄하는 송명수 사무관은 "임도 밀도와 관련해 공식적으로 정부가 발표하는 곳은 한국과 일본을 제외하곤 없다"고 설명했다.

송 사무관은 "오스트리아 임도 밀도 수치가 산림청 공개 내용과 다른 이유는 오스트리아 농림부가 2023년에 발표한 자료에도 아직 갱신된 수치가 없어 10년 전 내용인 45m/ha를 사용해서인 것 같다"고 해명했다.

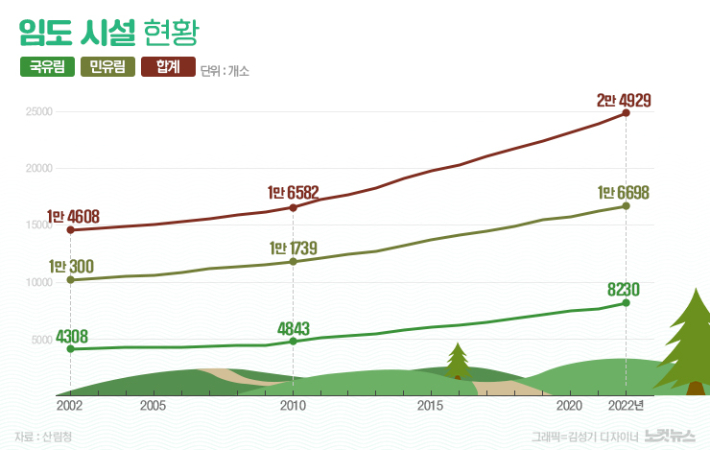

그렇지만 "개괄적인 사항을 보더라도 우리나라의 임도 밀도가 다른 임업선진국에 비해 훨씬 낮다"는 산림청의 주장대로 실질적인 총량이 부족해 보이는 것은 사실이다.

도로 설치 현황 자료를 살펴보면 우리나라의 임도와 도로 인프라가 임업 선진국에 비해 부족한 것으로 나타났다. 국토와 산림 면적이 더 작은 오스트리아와 비교해도 이러한 격차가 확연히 드러났다.

오스트리아의 임도 길이는 15만km에 달한다. 반면 우리나라는 임도(2만 4900km)와 전체 도로(11만 4천km)를 모두 합쳐도 이에 미치지 못한다.

구체적으로 살펴보면, 오스트리아의 총 국토 면적은 838만 7900ha로 우리나라(1004만 3184ha)보다 16.4% 작다. 산림 면적 역시 오스트리아가 401만 5천ha로, 우리나라의 629만 8134ha에 비해 36.2% 작다.

일부 환경단체는 "임업선진국은 산에 나 있는 도로인 국도, 지방도, 농도 뿐만 아니라 사유도로까지 모두 포함한다"고 주장한다.

이 기준에 따라 모든 도로를 합쳐 간접 비교를 해봐도 우리나라의 도로 인프라가 오스트리아에 비해 부족하다.

오스트리아 농림부 소속 산림 및 지역 관리(Forestry and Regions Office of the Director-General)를 담당하는 폴 에어가트너(Paul Ehgartner) 국장도 CBS노컷뉴스와의 인터뷰에서 임도 확충이 필요하다고 강조했다.

그는 "화재가 발생했을 때 빠르게 진화하거나 대응하기 위해 접근성이 중요하다"며 "임도가 있어야 소방대가 빨리 현장에 도착할 수 있다"고 중요성을 설명했다.

우리 산림청도 "임도는 산림의 생산기반 확립과 공익적 기능 증진을 위한 기반 시설이며 임도가 없어 접근할 수 없다면, 최근 대형화되는 산불로부터 적극적인 대응이 불가능하다"면서 필요성을 언급했다.

지역 현장 업체 관계자도 "산림 생태학적인 측면에서 접근했을 때에는 임도는 지양 시설이지만 산림 경영적인 측면에서는 지향하는 시설물이기에 임도가 있으면 장비나 차량이 진입하는 데 용이해진다"고 말했다.

이를 두고 산림청은 "우리나라 산림은 사유림이 66%로 큰 비중을 차지하는데 산주 대부분이 부재산주(56%)이거나 공유지분으로 되어 있고, 산림경영 외 목적으로 소유하고 있어 임도 개설 동의를 받기 어려운 현실"이라고 호소했다.

임도와 환경, 관련 있나

한국환경연구원이 발표한 '산림경영기반시설의 주요 환경영향 - 선형사업(임도) 중심으로' 연구 보고서에 따르면 임도는 산사태, 토석유출 등의 산림재해 이외에도 산림생태계의 분절화, 산림생물 서식지 훼손, 야생동물 이동방해 등 여러 가지 생태적 문제들을 안고 있다.

한마디로 임도가 생기면서 숲과 숲이 나뉘어 생태계도 분리가 되고, 산의 경사면을 깎아 만든 도로이기에 산사태 위험도 생긴다는 것이다.

또한 국내에는 고도가 높고 경사가 급한 산악지역에 임도를 개설할 경우 절·성토 사면이 10m이상 크게 발생하는 특성이 있어 자연식생의 정착을 방해할 뿐만 아니라 토석유출, 산사태의 원인을 제공한다.

국제 환경단체 자연과 환경(Nature & Environment)의 피터 드종(Peter De Jong) 에너지 프로그램 리더는 "네덜란드에서는 임도를 숲 파괴 시작으로 여기는 경향이 있다"며 임도에 대한 부정적인 견해를 피력했다.

기후솔루션 송한새 연구원도 "임도나 길을 내면 단순히 길 하나만 생기는 게 아니라 생태계 파편화가 일어나게 된다"고 주장했다.

이어 "임도의 영향을 평가할 때에는 단순히 길의 물리적인 크기만이 아니라, 그로 인해 발생하는 생태계의 전반적인 변화를 함께 봐야 한다고 생각한다"고 덧붙였다.

그렇지만 케빈 보스턴 미국 오리건 주립대학교 교수는 '임도가 환경에 미치는 잠재적 영향과 그 영향을 완화하는 방법(The Potential Effects of Forest Roads on the Environment and Mitigating their Impacts)' 논문에서 임도가 수자원 파괴, 생태계 교란, 오염의 확산 등 환경에 미치는 영향이 상당할 수 있다면서도, 산림 관리를 위해 필수불가결하다고 설명했다.

국립산림과학원이 발표한 '산림특성을 고려한 임도밀도 목표량 산정 연구'에 따르면 임도는 산림의 적정한 정비와 보전을 할 수 있게 하는 용도로 산림자원의 선순환체계를 조성할 수 있다.

국내 산림 전문가로 꼽히는 정규원 산림기술사는 "미국이나 유럽에서는 벌채를 하거나 비료를 주는 등 특정 목적이 있을 때 임도를 만든다"고 설명했다.

정 기술사는 "목적에 맞게 반드시 필요해서 길을 내야 하지만 우리처럼 시골에 임도가 몇 km 떨어져 있으니 산에 얼마만큼 길을 내자 이런 식의 접근은 적절하지 않고, 임도 이용률이 중요하다"고 주장했다.

그러면서 "단순히 임도의 양이 많고 적음이 중요한 게 아니다"고 무의미한 임도 확충보다는 목적에 맞는 임도 개설이 필요하다고 설명했다.

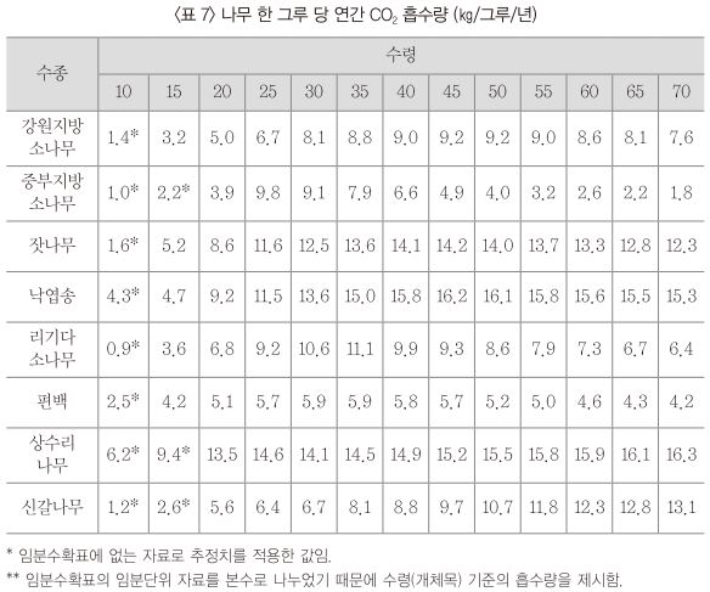

산림과학원 황진성 임업연구사는 "작년 기준으로 우리나라 전체 임도 밀도는 4.11m/ha 정도인데, 기본적인 산림 관리를 위해서는 최소 6.8m/ha, 효율적인 목재 생산을 위해서는 25m/ha 정도의 밀도가 필요하다"고 말했다.

이어 "저희는 산림을 파괴하기 위한 목적으로 임도를 개설해야 한다는 것이 아니"라며 "임도는 산림 자원을 활용하고 관리하기 위한 특수 목적상 필수불가결한 도로"라고 했다.

다만 "앞으로는 환경 영향을 최소화하고 재해 안전성을 높이는 것이 중요한 과제이므로 임도 개발을 계속하되, 환경과 안전을 고려한 더 엄격한 기준이 필요할 것 같다"고 덧붙였다.

오스트리아 브루크안데어무어(Bruck an der Mur)에 소재한 연방산림학교 HBLA의 산림학과 학과장(headmaster)인 볼프강 힌트슈타이너(Wolfgang Hintsteiner) 박사는 "도로는 당연히 지형에 대한 개입이지만 산림 관리에는 절대적으로 필요하다"고 설명했다.

그는 "예를 들어 나무병, 산불 등으로 피해가 발생했을 때 도로 없이는 숲에 접근할 수 없다"며 "생태학적으로도 빛이 잘 들어오게 되기 때문에 식물 다양성에 긍정적인 영향을 미친다는 것이 밝혀졌다"고 말했다.

아울러 산림청도 "임도 설치시 노면을 만들기 위한 훼손이 있을 수 있지만 대규모 면적의 훼손이 아니며 설치 공정도 야생동물 이동통로와 생태연못을 조성하는 등 자연친화적인 방법을 도입하고 있다"고 설명했다.

이어 "우리나라 국토의 64%를 차지하는 산림을 경영하고 관리하기 위해서는 사람과 장비가 접근할 수 있는 길이 있어야 하듯이 사람과 물류가 이동하기 위해 일반 도로가 필요하고, 농업활동을 하기 위해 농로가 필요하듯 임업 활동을 위해 임도가 필요하다"고 덧붙였다.

그러면서 "오스트리아 산림 80% 이상은 사유림"이라며 "임도 관리는 개인이 하고 있다"고도 했다.

폴 에어가트너 국장도 임도 개설이 환경파괴가 아니냐는 질문에 "오히려 숲을 작은 면적으로 관리할 수 있어 대규모 개벌을 하지 않고 간벌할 수 있어서 숲에 유리하고 토양에도 좋다"고 말했다.

다만 "임도 건설에서 매우 중요한 것은 도로를 어디에, 어떻게 만들 수 있을지 잘 살펴봐야 하고 생태학적 측면도 고려해야 한다는 점"이라고 덧붙였다.

임도는 필수불가결…환경 위한 노력은 필요

임도는 산림 관리, 산불 예방 및 진화, 병해충 방제 등에 필수적인 역할을 하고 장기적으로는 산림 생태계 보호에 도움이 된다.

많은 산림 전문가들이 임도의 필요성을 인정하고 있고, 오히려 적절한 임도 개설이 산림 건강에 도움이 된다고 설명했다.

다만, 임도 개설 시 환경 영향을 최소화하기 위한 노력은 반드시 필요하다. 급경사지 임도 설치 기준 강화, 친환경 공법 적용, 지속적인 관리 등이 요구된다.

결론적으로, 임도 확대가 곧바로 환경파괴로 이어진다는 주장은 임도의 다양한 기능과 효과를 고려할 때 절반의 사실이라고 볼 수 있다.

앞으로 임도 정책은 산림 관리의 효율성과 환경 보호 사이의 균형을 찾는 방향으로 나아가야 할 것이다. 이를 위해 더 많은 과학적 연구와 사회적 논의가 필요할 것으로 보인다.

'사는이야기 > 구암동산' 카테고리의 다른 글

| 수입천 기후대응댐 건설 강력 반대한다 (0) | 2024.07.30 |

|---|---|

| 권역별 다목적댐 14곳 발표 (0) | 2024.07.30 |

| 숲이 위험하다⑧/바이오매스 (1) | 2024.07.29 |

| 숲이 위험하다⑦/ 탄소흡수력 (0) | 2024.07.29 |

| 숲이 위험하다⑤/산림바이오매스 (0) | 2024.07.29 |