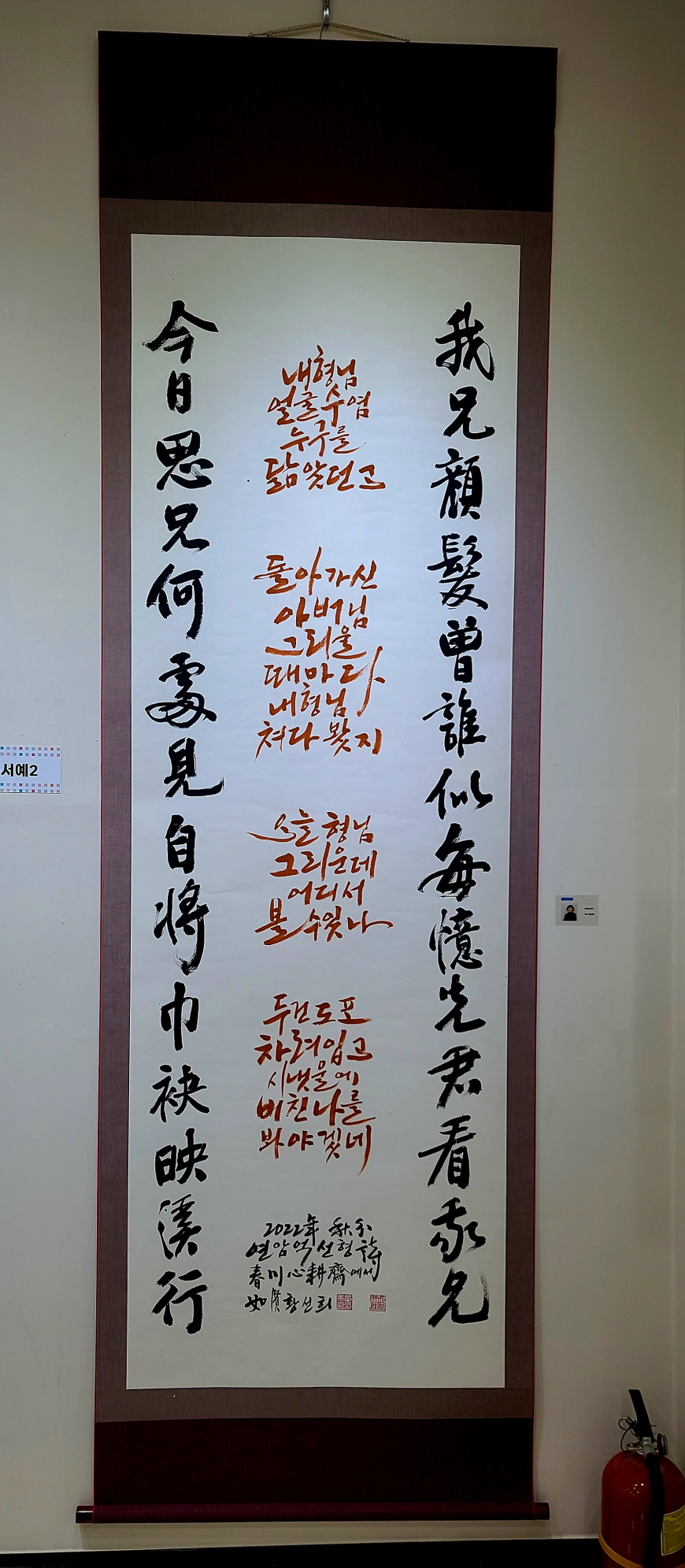

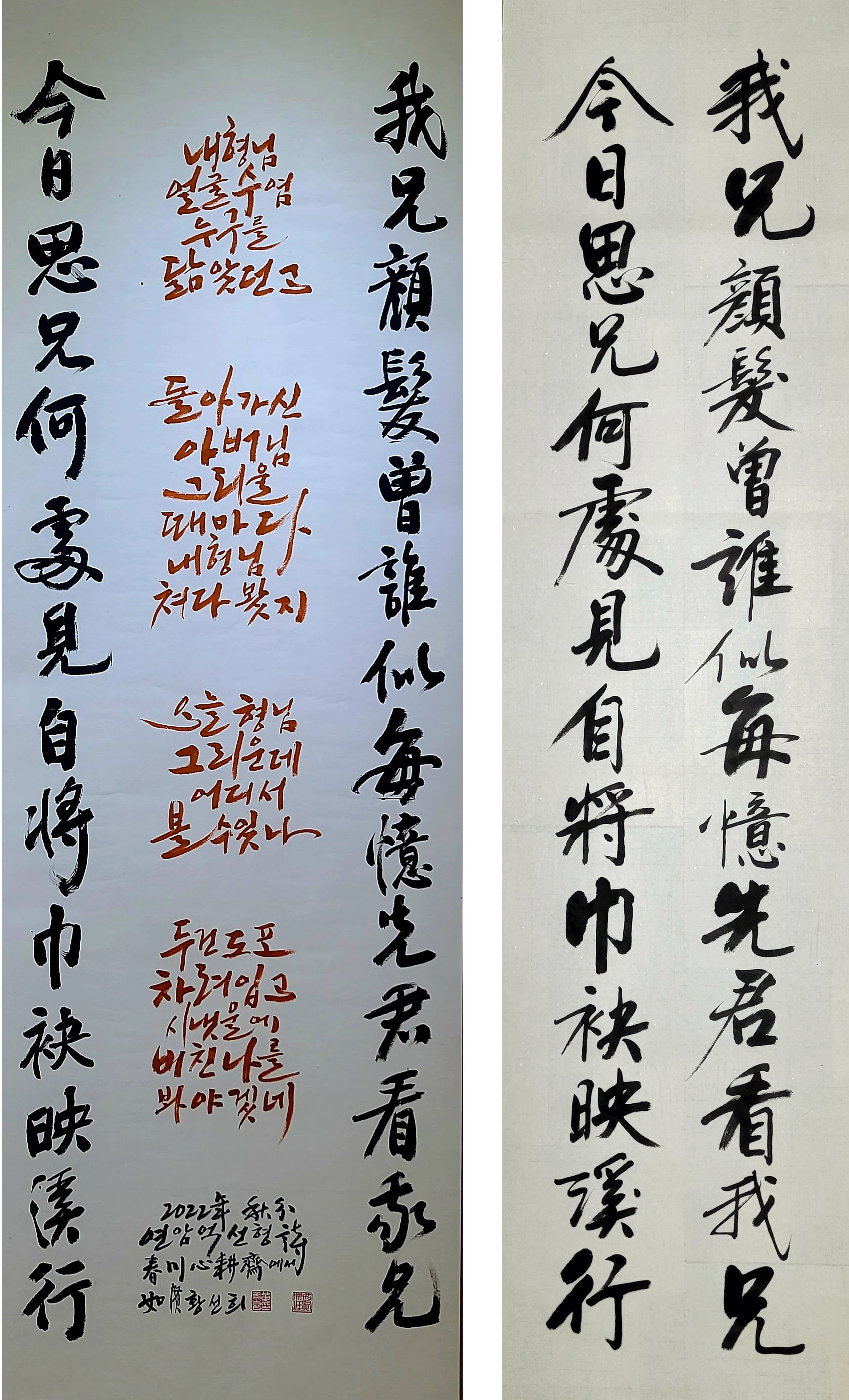

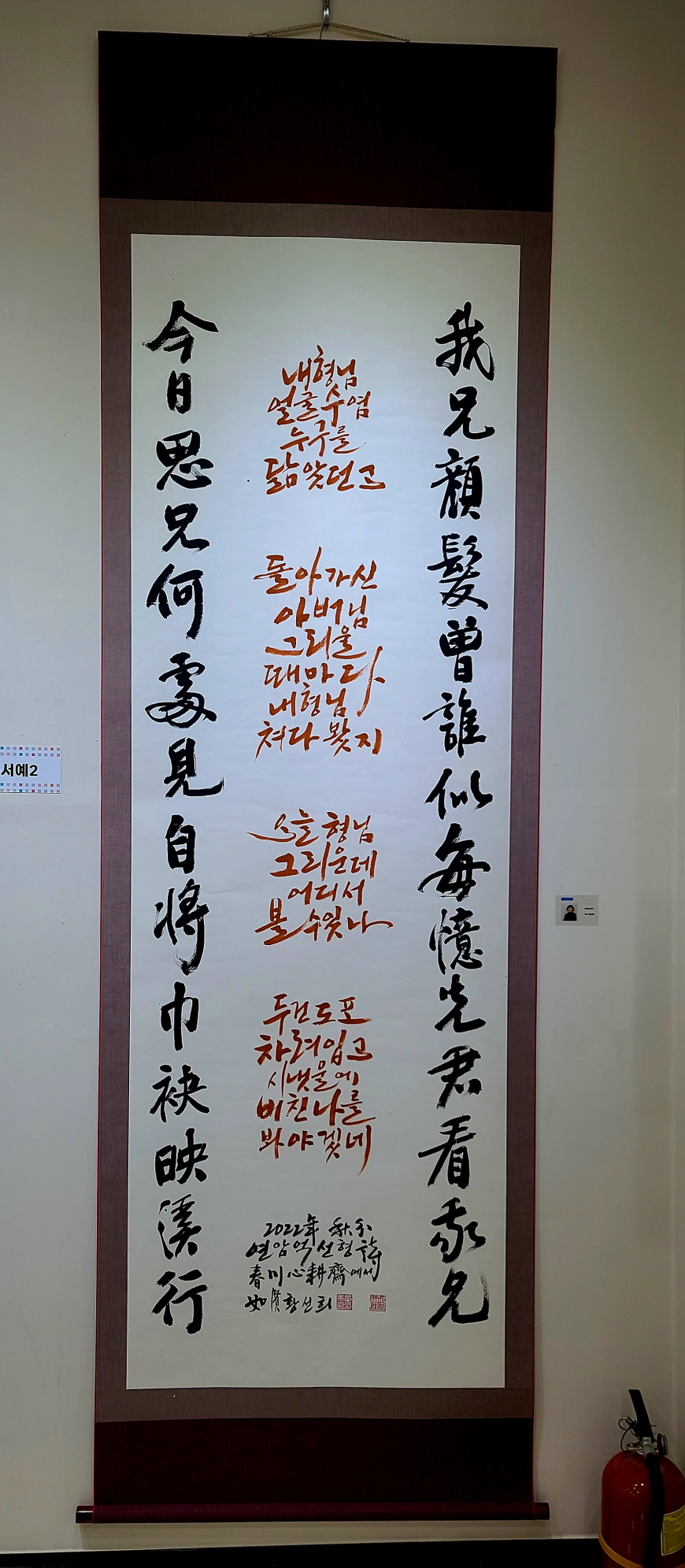

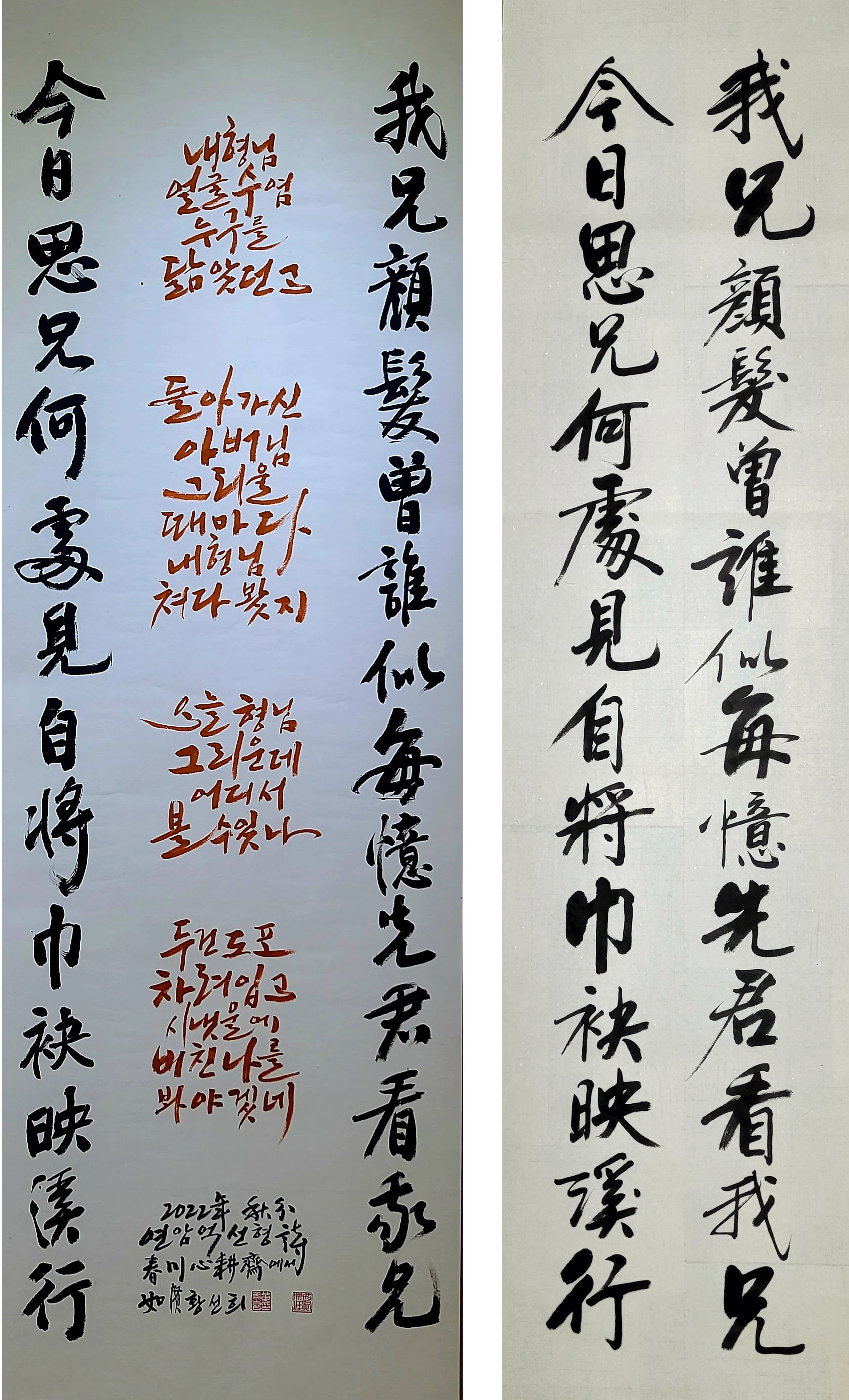

문화원 작품전

0 2022. 11. 28

0 춘천문화원 전시실

'사는이야기 > 붓이야기' 카테고리의 다른 글

| 홍천 척야산 (0) | 2023.06.22 |

|---|---|

| 안종중 작가 전시회 (0) | 2023.04.06 |

| 추사에 얽힌 일화와 인물 (0) | 2022.11.16 |

| 인제 합강정 (0) | 2021.04.07 |

| 백범의 일송오강 (0) | 2021.01.13 |

문화원 작품전

0 2022. 11. 28

0 춘천문화원 전시실

| 홍천 척야산 (0) | 2023.06.22 |

|---|---|

| 안종중 작가 전시회 (0) | 2023.04.06 |

| 추사에 얽힌 일화와 인물 (0) | 2022.11.16 |

| 인제 합강정 (0) | 2021.04.07 |

| 백범의 일송오강 (0) | 2021.01.13 |

/강원도민일보

추사가 어릴 적 쓴 입춘첩에 얽힌 전설이 전해진다.

그가 일곱 살 때 입춘대길(立春大吉)을 써서 대문에 붙였더니, 지나가던 남인의 재상 채제공(蔡濟恭, 1720~1799)이 굳이 김노경의 집안으로 들어왔다. 당시 남인과 서인은 서로 꺼리어 만나지 않는 시절이었다. 김노경에게 입춘첩의 글씨를 누가 쓴 것이냐고 물었다. “우리 아이가 썼습니다”라고 답하자 채제공은 “이 아이는 틀림없이 명필로 세상에 이름을 떨칠 것이오. 그러나 만약 글씨를 잘 쓰게 되면 운명은 기구할 것이니 절대로 붓을 잡게 하지 마시오. 그러나 문장으로 세상을 울리게 하면 크게 귀하게 되리라”고 했다.

추사는 24살 때 동지부사인 부친을 따라 연경(燕京)에 간다. 그곳에서 당대의 최고 의 학자인 완원(阮元, 1764~1849)을 만난다. 46세의 완원은 추사의 총명과 박식함에 감탄하며 자신의 연경실집과 245권에 달하는 십삼경주소교감기(十三經注疏校勘記)를 선물한다. 완당(玩堂)이란 호는 완원에서 유래한다. 또한 서예와 금석학의 대가인 옹방강(翁方綱, 1733~1818)의 석묵서루(石墨書樓)를 방문하여 방대한 진품(眞品)을 열람했다. 77세의 옹방강은 추사를 경술문장 해동제일(經術文章海東第一)이라고 상찬한다. 상하삼천년 종횡십만리(上下三千年, 縱橫十萬里)에 나만한 사람이 있을까. 경화사족(京華士族)의 격조와 탁월한 심미안에 더해진 추사의 자부심이 그러했다.

연경을 다녀온 이후, 조선은 물론 청(淸)의 많은 명류(名流)들과 교류하면서 새로운 바람 ‘완당(玩堂)신풍’이 일어났다. 추사와 얽힌 인물들과 일화(逸話)의 현장도 궁금해졌다.

1840년 6월, 병조참판이었던 추사는 동지부사로 임명되어, 꿈에도 잊지 못할 연경을 30년 만에 다시 가게 되었다. 그러나 이는 일장춘몽이 되고 말았다. 경주 김씨와 악연이 있던 안동 김씨의 김홍근이 대사헌이 되자 안동김씨 세력은 10년 전의 윤상도 사건을 재론하며 돌아가신 부친 김노경을 공격하고 나섰다.

수렴청정을 하던 대왕대비 순원(純元)왕후 김씨(김조순의 딸)는 죽은 김노경의 관직을 추탈하고 김정희를 국문(鞫問)한다. 김정희의 목숨을 끊겠다는 심산이었다.

고문은 혹심하여 며칠을 넘기지 못하고 죽음에 이르는 것이 다반사였고, 추사의 목숨 또한 경각에 달렸다. 이 때 추사를 구해줄 사람은 안동김씨의 실세 김유근 뿐이었다.

황산 김유근(1785~1840)과 양부 김용순 묘소. 양평군 향리.

그는 정치적으로 추사와는 다른 길을 걸었지만, 항시 우정을 나누는 사이였다. 특히 돌(石)을 잘 그려 서화에서 추사일파로 분류되기도 했다. 그의 그림에는 추사가 화제를 쓴 경우도 많았고, 그림 가운데는 ‘겨울 밤 추사 인형을 위해 그리다(冬夜爲秋史仁兄作)’라는 작품이 있어 둘 사이의 깊은 우정을 엿볼 수 있다. 그러나 김유근은 추사를 구해 줄 수가 없었다.

전면에 보이는 개군 저수지의 풍광이 아름답다.

건해(乾亥)방에서 진입하는 맥로가 묘소 바로 뒤에서 분지(分枝)하여 양부와 김유근 묘소(백호방)에 혈을 맺는데, 각기 13회절과 12회절의 명당이다.

김유근은 세도정치의 상징인 김조순의 아들이며, 수렴청정을 하던 순원왕후의 친오빠이다. 그는 병조와 이조판서를 지냈고 나중에는 군권(軍權)을 잡고 판돈령부사에 올랐었다. 그러나 추사가 곤경에 처했을 때, 김유근은 중풍으로 실어증에 걸려 아무런 도움을 주지 못했다.

정작 추사의 목숨을 구해준 이는 조인영이었다.

운석 조인영(趙寅永, 1782~1850) 묘소. 춘천시 지내리.

이 때 우의정이었던 조인영은 장중하고 논리정연한 문장으로 상소를 올린다.

(…) 대질하여 증거를 취해야 하나 이미 국문에서 나온 사례도 없고, 신문(訊問)을 더 한다 하더라도 완결을 기약할 수 없으니(…) 조정에서 가련한 사람을 구해주는 것이 옳지 않겠습니까.

이에 대왕대비는 “국청(鞫廳)에 가둔 죄인 김정희를 대정현에 위리안치토록 하라”는 명을 내린다. 추사는 이렇게 조인영의 도움으로 죽음의 문턱에서 벗어날 수 있었다.

전면에서 진입한 맥로가 12회절의 명당을 맺는데, 그곳에 조인형 묘소가 자리한다.

조인형은 고구마를 도입한 조엄의 손자이자 조대비(趙大妃, 신정왕후 조씨)의 아버지인 조만영의 동생이다. 그는 1819년의 과거에서 장원급제하였는데, 이 때 김정희도 합격하였으니 두 사람은 동방(同榜)이기도 했다. 그는 금석학(金石學)에도 관심이 많아 추사와 함께 북한산에 올라 진흥왕 순수비를 확인하기도 했다.

추사의 유배길에도 전설적인 일화가 전한다.

추사가 전주를 지나갈 때 그곳에서 이름난 서예가 창암(蒼巖) 이삼만(李三晩, 1770~1847)을 만난 얘기다.

노란색 원이 창암 이삼만 묘소. 완주군 평촌리.

추석이 지났는데도 우거진 수풀로 배례(拜禮)조차 올릴 수 없었다. 완주 문화원에 항의성 전화를 했다. “예향(禮鄕)에서 창암 선생을 이렇게 대우해서야 되겠습니까.”

창암은 전형적인 시골 서생으로 원교(圓嶠)의 필첩을 보고 열심히 글씨를 익혀 스스로 일가를 이룬, 요즘으로 치면 ‘지방 작가’였다. 호남에서는 그의 예명(藝名)이 확고부동하였다. 그의 글씨는 속칭 유수체(流水體)라 해서 유연성을 자랑한다. 그래서 꾸밈없는 천진스러움의 진수를 느낄 수 있다는 것이 특징이라고 한다.

창암 이삼만 묘소. 2018년 12월 찍음.

뒤에서 진입한 맥로가 창암 묘소에서 혈을 맺으니, 선생의 생전 명성에 부합하는 명당이다.

그런 창암이 추사에게 글씨를 보여주며 평을 부탁했다. 그 때(1840년) 창암은 추사보다 열여섯 살이 더 많은 71세의 노인이었다. 창암의 글씨를 본 추사는 한동안 말이 없다가 이윽고 이렇게 입을 열었다.

“노인장께선 시골에서 글씨로 밥은 먹겠습니다.”

얼마나 속이 상하셨을까. 추사가 떠난 뒤 창암은 이렇게 말했다고 한다.

“저 사람이 글씨를 잘 쓰는지는 몰라도 조선 붓의 해지는 멋과 먹이 종이에 스미는 맛은 잘 모르는 것 같네.”

훗날 유배에서 풀려 전주에 온 추사는 창암을 찾았다. 지난 날 창암의 글씨를 모질게 비판한 것을 사죄하고 싶어서였다. 마침 창암의 제자라는 사람을 만나 그의 집에서 하룻밤을 묵게 되었다. 그는 추사가 묻지도 않은 얘기를 늘어놓았다.

“창암은 2년 전에 돌아가셨습니다. 그 때 대감이 우리 선생의 글씨 평을 하고 간뒤에 선생은 서운해 하셨습니다”.

이날 밤 추사는 좀처럼 잠을 이룰수 없었다. 문득 일어나 먹을 갈고 종이를 편 다음 붓을 들어 창암을 위해 묘비문을 쓴다.

명필 창암 완산이공삼만지묘(名筆蒼巖完山李公三晩之墓).

“여기 한 생을 글씨를 위해 살다 간 어질고 위대한 서예가(書藝家)가 누어 있으니 후생들은, 감히 이 무덤을 훼손하지 말지어다.”

이튿날 추사는 이 묘비문을 집 주인에게 주고 한양으로 떠났다.

그러나 지금의 묘비는 추사의 글씨는 아니다. 호남을 대표했던 강암 송성용(宋成鏞, 1913~1999)의 제자(題字)이다.

또 하나의 전설은 원교(圓嶠) 이광사(李匡師, 1705~1777)의 글씨에 관한 일화이다.

전주를 떠난 추사는 해남 대둔사(대흥사)로 향했다. 유배길에서 일지암의 초의선사를 만날 수 있다는 것은 작은 기쁨이었다. 이윽고 해남 구림리 장춘동의 10리 숲길을 지나 대둔사에 당도하니 누각 아래로 냇물이 장히 흘렀다. 그 위 현판을 보니 ‘침계루(枕溪樓)’라 쓰여 있는데 원교의 글씨였다.

원교(圓嶠)의 침계루, 서예에 무지한 필자의 눈에도 감탄사가 절로 나오는 명필이다.

침계루를 지나 절 마당에서 대웅전을 바라보니 현판의 ‘대웅보전(大雄寶殿)’네 글자 또한 원교의 글씨였다.

대둔사(대흥사) 대웅보전.

추사는 초의를 만나 차를 나누며 기막힌 억울함과 아픔, 막막한 귀양살이에 대한 걱정을 하소연했다. 그리고 그 와중에 초의에게 이런 말을 한다.

“원교의 현판을 떼어 내리고 내 글씨를 달게.”

그리고 나서 추사는 지필묵을 가져오게 하여 예의 힘있고 윤기 나며 멋스러운 글씨로 ‘대웅보전’ 네 글자를 써 주었다.

훗날 추사는 해배(解配)가 되어 돌아가는 길에 대둔사에 들려 초의를 만난다.

“여보게 초의, 내가 지난 번에 떼어내라고 한 원교의 ‘대웅보전’ 현판 혹시 지금도 있나”. “그거, 어딘가 헛간에 있겠지. 나는 잘 버리지 않는 성미니까”

초의는 동자승을 시켜 현판을 가져오게 했다. 추사는 한동안 원교의 ‘대웅보전’ 현판을 말없이 바라보았다. 그리고 오랜 침묵 끝에 초의에게 말문을 열었다.

“여보게, 내 글씨는 떼어내고 이 현판을 다시 걸게. 그 때는 내가 잘못 보았네.”

그리하여 지금 대둔사의 대웅보전에는 원교 이광사의 현판이 걸려있다는 것이다.

@ 원교는 서예의 명가 출신으로 종고조부 이경석(李景奭), 증조부 이정영(李正英), 부친 이진검(李眞儉) 등이 모두 명필이었다.

원교는 양명학을 받아들인 진보적인 학자였으며 인품도 높았고 명필로 이름도 있었다. 그런데 1755년 이른바 ‘나주 벽서사건’으로 큰아버지 이진유(李眞儒)가 처형될 때 원교도 연좌되어 회령으로 유배되었다가 다시 전라도 신지도로 이배된다. 원교는 그곳에서 22년간 귀양살이를 하다가 끝내 풀려나지 못하고 세상을 떠났다.

의금부에 끌려와 신문(訊問)을 받던 원교는 통곡을 하며 “내게 뛰어난 글씨 재주가 있으니 목숨만은 빼앗지 말아주십시오”라고 부르짖었다. 이를 딱하게 여긴 영조가 귀양을 보내는 것으로 마무리 지었다고 한다.

침계루 맞은 편에 있는 수령 500년의 연리근①, 서쪽에서 진입하는 맥로가 연리근에 16회절의 대명당을 맺고 ②의 맥로로 인하여 더 이상 진행하지 못한다.

그리고 남쪽에서 진입한 ②의 맥로는 대웅보전을 향하여 계속 앞으로 간다.

맥로는 대웅보전의 불상에서 26회절의 엄청난 대명당을 맺었다.

오래된 고찰들의 일반적인 특징은 본전(本殿)이 대명당에 자리하고 있다. 대둔사 또한 그렇다는 것을 확인하였다.

초의가 주석한 일지암.

초의(草衣, 1786~1866)는 22살이 되던 해에 대둔사의 완호(玩虎)스님에게 계를 받고 초의라는 법명도 받았다. 그는 이미 시·서·화의 삼절이라 불렸지만, 24세 때 48세의 정약용을 만난 것은 초의 일생의 대사건이었다. 그해에 24세의 추사도 생원시에 합격하여 부친을 따라 꿈에 그리던 연경(燕京)행을 한다. 그리고 소치(小痴)허련은 이해에 태어나니 1809년은 조선문명사의 진기한 인연의 한 해였다.

초의는 다산(茶山)을 통하여 경화사족(京華士族)과 교류하니, 김정희·김명희,홍석주·홍현주·신위 그리고 다산의 아들 정학연 등이 그들이다. 초의는 그들에게서 경화사족의 격조를 습득하고, 그들은 초의를 통해 불교의 조예를 심화시켰다. 특히 추사는 초의가 보내주는 차를 좋아했고, 차(茶)를 통하여 깊은 우정을 맺는다. 초의의 차를 기다리는 추사의 간절함은 농담섞인 협박조의 편지에서도 드러난다.

“(…) 편지를 보냈건만 한 번의 답장도 받지 못했구려. 생각건대 산 속에는 바쁜 일이 필시 없을 터인데…(…) 나는 스님을 보고 싶지도 않고, 스님의 편지 또한 보고 싶지 않소. 다만 차에 얽힌 인연만은 차마 끊지 못하고 깨트릴 수 없구려. 이번에 또 차를 재촉하니 보낼 때 편지도 필요없고, 두 해 동안 쌓인 빚을 함께 보내되 지체하거나 어긋남이 없도록 해야 할 것이오. 그렇지 않으면 마조(馬祖道一, 709~788년)의 고함(喝)과 덕산(德山宣鑑, 782~865년)의 몽둥이를 받게 될 터요(…)”

차(茶)를 통한 우정으로 탄생한 것이 추사의 '명선(茗禪)' 이라는 작품이다.

초의는 추사의 유배시절 제주도로 직접 찾아와 6개월 동안이나 벗해주기도 했고, 추사가 유배에서 풀려난 뒤에는 또 강상(江上)에서 해를 넘기며 함께 지내기도 했다. 그리하여 훗날 추사가 먼저 세상을 떠났을 때 초의가 추사에게 바친 제문은 애절하기 그지없다.

“(…) 슬프다! 선생이시여, 42년간의 깊은 우정을 잊지 말고 저 세상에서는 오랫동안 인연을 맺읍시다. 생전에는 자주 만나지 못했지만, 도에 대해 담론할 제면 그대는 마치 폭우나 우레처럼 당당했고, 정담을 나눌 제면 그대는 실로 봄바람과 같고 따뜻한 햇살과도 같았지요. (…)”

초의는 추사보다 10년을 더 살다 1866년에 입적한다.

초의탑. 대둔사 경내에서 일주문을 지나 오른쪽 산기슭 아래 부도전 안에 자리한다.

초의선사가 입적한 지 4년 후인 1871년에 그를 기리기 위해 지어졌다고 한다.

초의탑 뒤에는 서산대산 휴정(休靜, 1520~1604)의 청허당 보탑이 자리한다.

부도전의 핵심 주혈은 청허당의 보탑이 24회절, 초의탑은 20회절의 대명당에 자리한다.

남전 원중식 선생 현판

백범 김구가 1947년 2월 심산 김창숙에게 써준 ‘일송오강’.

사람의 도리를 요약한 5개 강령으로, 70여 년 만에 처음 공개됐다. [사진 은평역사한옥박물관]

1947년 2월 10일 겨울 찬바람이 불던 날, 백범(白凡) 김구(1876~1949)가

평생 동지인 심산(心山) 김창숙(1879~1962)과 마주 앉았다.

고희(古稀) 전후의 두 노인은 나라의 앞날을 걱정했다.

광복을 맞은 지 3년째 됐건만 진정한 독립은 아직 멀어 보였다.

나라는 남북으로 갈라졌고, 정국은 혼탁하기만 했다.

심산이 백범에게 부탁했다. “백범, 내게도 글씨를 하나 써주시오.”

평생 동지 심산에 써준 ‘일송오강’

백범 특별전서 73년 만에 첫 공개

독립운동 매진한 두 거목의 우정

‘사람이 곧 글씨’ 우국충정 돋보여

중국 임시정부 시절부터 지인들에게 글을 나눠주며 조국 광복을 염원해온 백범이었다.

그가 심산에게 되물었다. “어떤 문구가 좋겠소.”

심산이 답했다. “스승이신 대계(大溪) 선생의 ‘일송오강’(日誦五綱)이 적당할 것 같소.”

백범도 고개를 끄덕였다. 심산의 오늘을 있게 한 대계 선생이 아닌가.

그리고는 ‘일송오강’ 5개 강령 25자를 써내려갔다,

‘천지를 위해 마음을 세우고, 부모를 위해 몸을 세우고, 나를 위해 도를 세우고,

백성을 위해 진력을 다하고, 만세를 위해 규범을 세운다.’

(爲天地立心 爲父母立身 爲吾生立道 爲斯民立極 爲萬世立範)

두 노인은 뜻이 통했다. 나라의 장래를 위한 문구로 모자람이 없었다.

‘일송오강’은 중국 만주의 황무지를 개간하고,

독립운동 기지도 세웠던 대계 이승희(1847~1916) 선생이 직접 지어 매일 외던 글귀였다.

심산 자신에게도 좌우명 같은 경구였다.

| 추사에 얽힌 일화와 인물 (0) | 2022.11.16 |

|---|---|

| 인제 합강정 (0) | 2021.04.07 |

| 세한도 (0) | 2021.01.05 |

| 수타사 (0) | 2020.11.06 |

| 서예, 현대미술이 되다 (0) | 2020.04.28 |