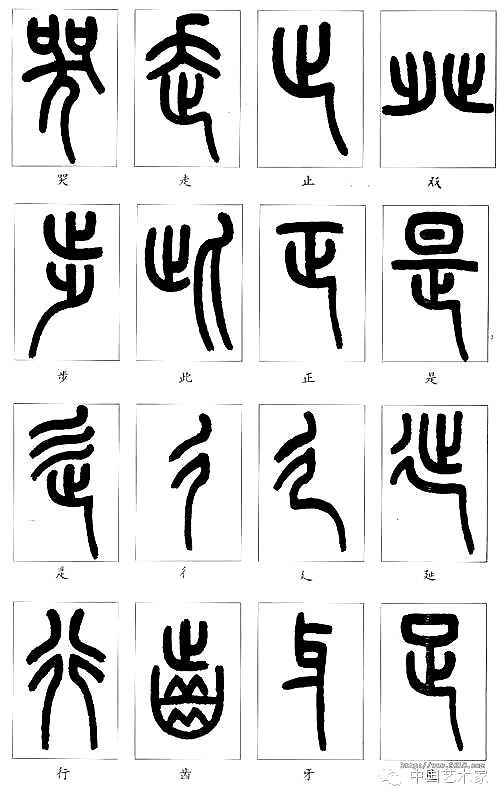

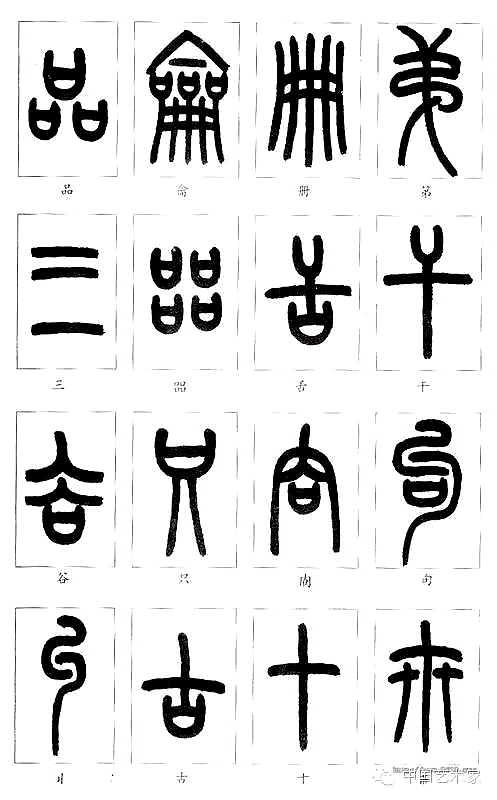

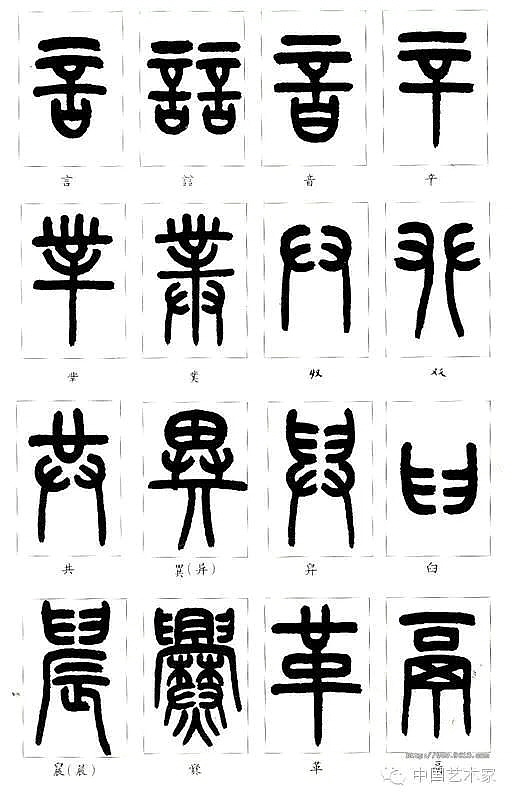

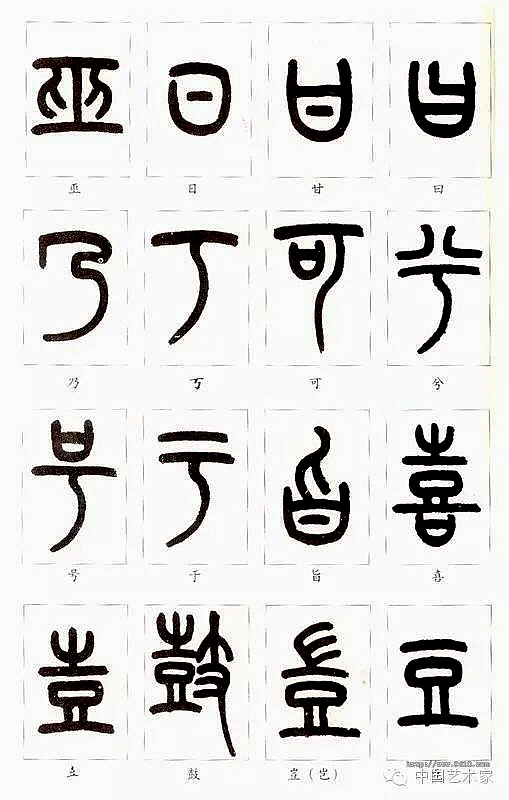

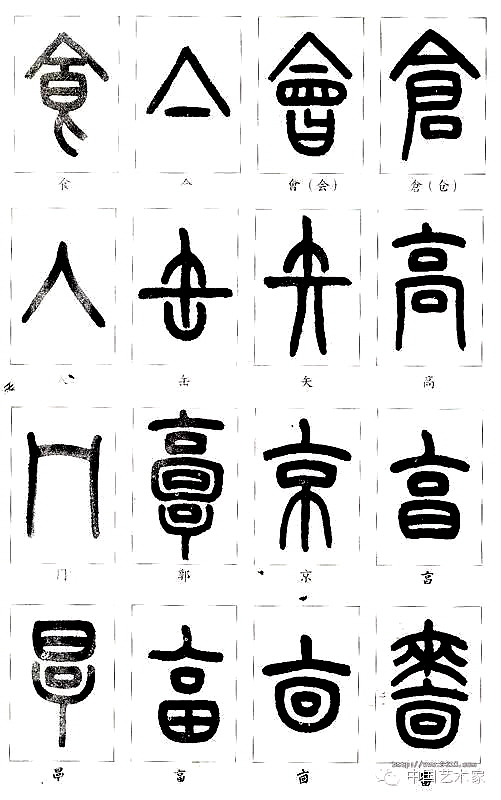

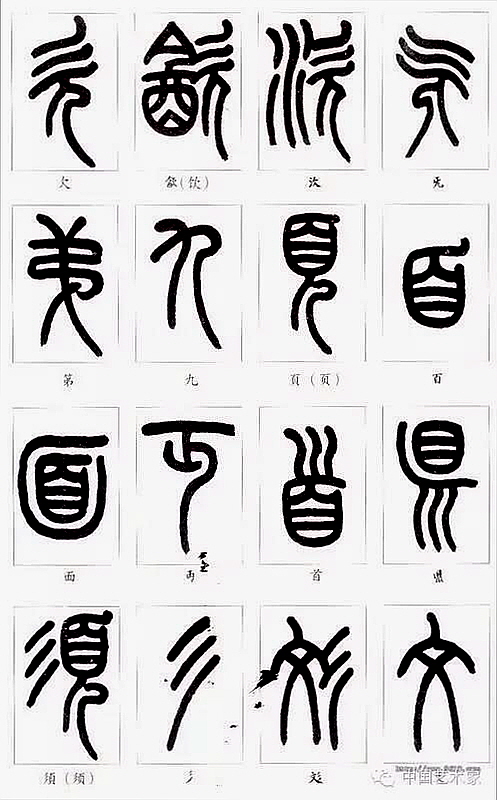

전서(篆書)

전서글씨가 자전형태로 올라와 있는 자료가 있어 옮겨 왔습니다.

/오똑이(kalsanja)

조선 후기 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)의 전서 글씨[書巢觀瀾]

[글자의 원문과 내용]

書巢觀瀾(서소관난) 글씨의 보금자리(서재)에서 물결을 본다.

因樹爲屋(인수위옥) 나무로 집을 짓네.

書于雲華石室 寶山人 운화석실에서 쓰다. 보산인

※ 출전 : 후한서 신도반전(申屠蟠傳)

[출전의 원문과 내용]

乃絶迹於碭之間 因樹爲屋 自同傭人

「반은 옛 양나라 땅 탕이란 곳에 숨어서 뽕나무에 의거하여 그것을 기둥으로 삼아 집을

만들고 스스로 머슴들과 똑같이 처신하였다.」

신도반(申屠蟠)

후한 진류(陳留) 외황(外黃) 사람. 자는 자룡(子龍)이다. 집안이 가난해 칠공(漆工)이 되었다.

군(郡)에서 주부(主簿)로 불렀지만 나가지 않았다.

숨어살면서 학문에 정진해 오경(五經)에 두루 정통했고, 도위(圖緯)에도 밝았다.

한나라 황실이 기울어가는 것을 보고 양탕(梁碭)에 자취를 감추고 나무를 심어 집을 삼았다.

태위(太尉) 황경(黃瓊)과 대장군 하진(何進)이 연이어 불렀지만 역시 나가지 않았다.

나중에 동탁(董卓)이 황제를 폐위시키고 대신하자 순상(荀爽) 등이 모두 협조했지만 그만

홀로 끝까지 고귀한 뜻을 지켰다.

[느낀점]

이 글은 출전의 내용이 후한 시대 기울어져 가는 조정을 보고 자취를 감추어 은둔하며

살았다는 신도반(申屠蟠)에 얽힌 고사가 있는 사자 성어입니다.

따라서 이 글은 능호관 선생의 종강모루에서 은거하는 심정을 신도반의 처지에 빗대어

쓴 글로써 종강모루에 들어올때 이미 조정이 어떤 이유로 자신을 벼슬길로 부르더라도

결코 나아가지 않겠다는 마음의 다짐을 드러내고 있습니다.

'사는이야기 > 붓이야기' 카테고리의 다른 글

| 매천 황현의 절명시 (0) | 2019.02.18 |

|---|---|

| 서예자료(명언,가훈) (0) | 2019.01.29 |

| 이인상 고백행(枯栢行) (0) | 2019.01.27 |

| 서예진흥법' 제정 (0) | 2018.12.12 |

| 소장품 국립중앙박물관 기증 (0) | 2018.11.21 |